電気工事や設備管理に欠かせない「電気図面」は、正しく読み解くことで施工ミスの防止やトラブル時の迅速な対応が可能になります。本記事では、初心者でもわかりやすく電気図面の基本から実務で使えるコツまでを解説します。

電気図面とは?

電気図面とは、建物や施設に設置される電気設備の配置や配線ルート、機器の接続方法などを図で表した設計図のことです。たとえば、照明やコンセントの位置、回路の構成、分電盤の設置場所などを正確に伝えるために使われ、電気工事の現場では欠かせない資料です。

この図面は、施工を担当する電気工事業者だけでなく、設計を行う建築士や、完成後の設備を管理・点検するメンテナンス担当者にとっても共通の情報源です。役割の異なる関係者同士が同じ図面を共有することで作業の連携がスムーズになり、設備管理の正確性や効率の向上にもつながります。

電気図面の役割

電気図面は、電気設備の「設計」「施工」「管理」のすべての工程で重要な役割を担っています。まず設計段階では、建物のレイアウトに合わせて、照明・コンセント・各種機器の配置や配線ルートを計画し、それを図面上で視覚的に表現します。

次の施工段階では、その図面をもとに実際の配線作業や機器の取り付けが行われます。図面に従って作業することで、施工ミスやトラブルの発生を防ぎ、工事の品質を確保できます。

さらに建物の完成後も、電気図面はどこにどのような機器や配線があるのかを確認できるため、不具合への対応や将来的なリフォームの際にも大きな助けとなります。

電気図面の種類

電気図面には、用途に応じてさまざまな種類があります。主に「設計図」「配線図」「メンテナンス図」の3つに分類され、それぞれが異なる目的と情報を持っています。ここからは、各図面の特徴と用途について解説します。

設計図

設計図は、建物内における電気設備の全体的な配置を示す図面です。照明・コンセント・スイッチといった機器がどこに設置されるのかが描かれており、電気設備のレイアウトを一目で把握できます。多くの場合、建築図面と重ねて確認しながら、建物の用途や動線に合わせて最適な機器配置を検討します。電気工事の計画をスタートするうえでの基礎となる重要な図面です。

配線図

配線図は、電源から各設備や機器へ電気がどのように流れるかを示す図面です。配線のルートや分岐点、接続方法などが細かく描かれており、電気工事の現場ではこの図をもとに配線作業が行われます。たとえば、どの回路がどのスイッチ・照明とつながっているかが明確にわかるため、施工だけでなく、トラブル発生時の点検や修理の際にも役立ちます。正確に読み取るためには、記号や構成の理解が欠かせません。

メンテナンス図

メンテナンス図は、点検・修理・設備更新など、建物の電気設備を維持管理する場面で活用される図面です。図面には、機器の設置場所や製品の型番、配線のつながり(系統)などが詳しく記載されており、作業者が必要な情報をすぐに確認できるように作られています。

この図面があれば、不具合が起きたときにも迅速かつ的確な対応が可能になり、長期的な保守や設備の更新計画にも役立ちます。

電気図面の基本構成要素

電気工事図面上の構成要素について解説します。

| 電気回路の表示 |

配線や機器の接続関係を示す。どの機器がどのように電源とつながっているかを把握するために不可欠。 |

| シンボル(図記号) |

照明・スイッチ・コンセントなどを記号で表現。JIS規格などの標準に従って記載されており、誰が見ても共通の理解ができる。 |

| 寸法・スケール |

実際の施工時に必要な寸法を明示。正確な寸法は施工誤差を減らし、設計通りの仕上がりを実現するために重要。 |

| 注記・備考欄 |

特記事項や注意点などの補足情報を記載。現場作業者への伝達事項や工事上の配慮点などが記される。 |

| 建築図面との連携 |

建物の構造や間取りと電気設備の配置を調和させるため、建築図面と整合性を持たせて作成される。工事全体の安全性・効率性に直結する要素。 |

これらの構成要素を正確に理解し反映させることで、実務に即した高品質な電気工事図面が完成します。

電気図面の図面記号とシンボルについて

電気図面には、配線や機器の種類を示すために専用の記号やシンボルが使われます。これらはJISなどの規格に基づいて統一されており、正しく理解することで図面の内容を迅速かつ正確に読み取れるようになります。

図面記号とシンボルの役割

電気図面において、図面記号やシンボルは情報を正確かつコンパクトに伝えるために欠かせない要素です。図面記号は主に配線や接続方法を示し、シンボルは照明・スイッチ・分電盤といった電気機器の種類や位置を表します。 図面をひと目見るだけで機器の配置や構成がイメージできるのは、こうした記号やシンボルの視覚的な効果によるものです。施工時や点検時の伝達ミスを防ぐためにも、だれもが同じ意味で理解できる記号の知識が重要になります。

電気記号の特長

図面に使われる記号の多くは、建築物や構造物の形状・寸法を視覚的にわかりやすく示す工夫がされています。たとえば、壁・ドア・窓などの配置やサイズは、シンプルな図形によって表され、直感的に読み取れるようになっています。これらの記号は色や形状が統一されているため、一度覚えてしまえば誰でも理解しやすくなるでしょう。

図面記号は建築や設計の現場で共通言語として機能するよう、JIS(日本産業規格)などの標準に基づいています。そのため、異なる地域や職種の関係者同士でも、図面を通じて同じ情報を正しく共有できます。基本的な図面記号をしっかりと習得することは、情報の行き違いやミスを防ぐと同時に業務全体の効率化にもつながります。

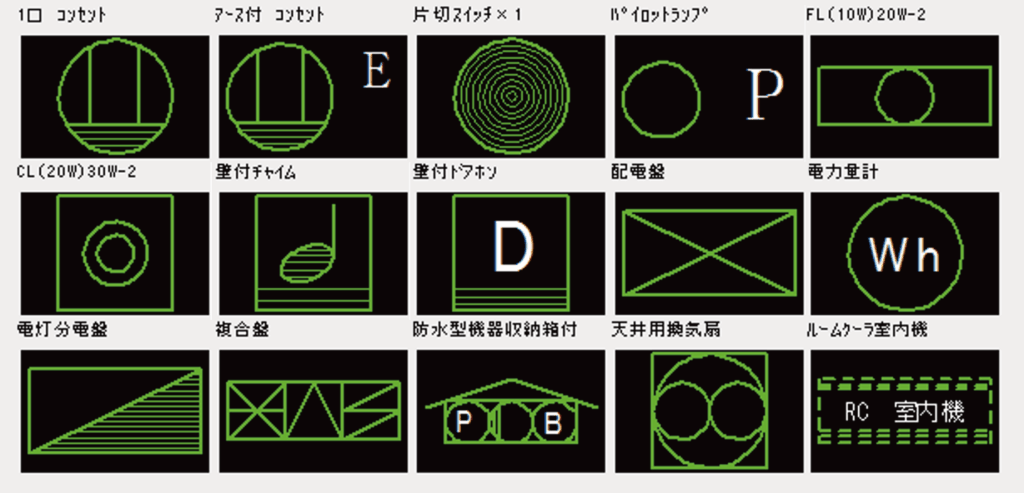

シンボルの種類とその意味

電気図面に使われる「シンボル」は、各種電気機器や設備の種類・仕様・機能を図面上に表現するための記号です。これらはJIS(日本工業規格)などの基準に準じていて、だれが見ても同じ意味として理解できるよう作られています。たとえば、照明器具は種類によって記号に違いがあります。コンセントにも多くのバリエーションがあり、それぞれ異なるシンボルが使われます。

分電盤やブレーカーの記号も明確に定義されており、回路の制御内容や容量などの情報を図面上で簡潔に伝えられます。シンボルを正しく読み取ることで、機器の種類や配置、機能を図面からすばやく把握できます。これは施工品質を確保するうえで非常に重要であり、施工者と設計者の間で正確な意思疎通を行うための基礎にもなります。

分電盤に関する図面記号の役割

分電盤は、建物全体に電力を効率よく配分し、各回路を管理・保護する重要な設備です。電気図面では、分電盤を明確に示すために専用のシンボルや記載ルールが設けられています。設計・施工・保守のいずれの段階でも、これらの記号への正しい理解が求められます。

具体的には分電盤を示す図形は四角形が基本で、その内部に回路番号やブレーカーの容量、漏電遮断器の有無などが記載されます。これにより、どのブレーカーがどの機器やエリアを制御しているのかが一目で把握できます。

さらに、図面には分電盤から伸びる配線ルートや分岐の詳細も明記されており、回路全体の構成をつかむうえで非常に役立ちます。特に、住宅や商業施設など多数の回路が存在する建物では、分電盤まわりの記号がトラブル時の原因特定や復旧作業の迅速化に直結します。分電盤に関する図面情報を正しく読み解くスキルは、作業の安全性と効率性を高めるうえで、非常に重要な知識といえるでしょう。

電気配線図の読み方

電気配線図は、電源から各設備への配線経路を示す図面で施工や点検の際に重要です。図中には回路番号や接続点、スイッチ、コンセントの位置、配線の種類などが記号で表されます。配線図を正しく読むには、記号の意味や線の流れを理解し回路の全体像を把握する力が求められます。まずは、構成を知ることから始めましょう。

配線図の構成について

配線図は建物内の電気回路を視覚的に表現するために、いくつかの基本構成要素で成り立っています。

| 主な要素 |

電源からの配線ルート、分電盤、スイッチ、コンセント、照明器具など |

それぞれがJIS規格などで定められた記号で示され、線の種類(太さや破線)によって電圧区分や通信回線との違いも表現されます。各回路には回路番号が付けられており、図面上で追いやすくなっています。スイッチと対応する照明の関係性なども、線のつながりを見れば把握できます。配線図は施工前に確認することで誤配線の予防にもつながり、作業の効率と安全性を高める要となる図面です。

回路図面を読むときのポイント

回路図面を読む際には、電源からの電気の流れを意識しながら各機器の接続関係を順にたどることが大切です。

まずは分電盤から出ている回路番号を確認し、その配線がどの機器につながっているかを追います。スイッチと照明、コンセントとブレーカーなどの関係性を明確に把握することで、全体の構成が理解しやすくなります。

記号の読み違いや線の見落としがトラブルの原因になることもあるため、凡例(記号一覧)や注記もしっかり確認しましょう。また、配線の重なりや分岐点は混乱しやすいため、線の流れに沿って丁寧に目を追うことが大切です。

配線図の重要性

配線図は建物内の電気回路の構成や接続方法を示す設計図であり、電気工事のすべての工程において不可欠な存在です。施工段階では、この図をもとに正確な配線作業が行われ、施工ミスや誤配線を防止します。

特に、複雑な回路構成がある施設では、図面があることで作業者間の情報共有がスムーズになり、施工品質の均一化にも寄与します。また、トラブル発生時には配線図が問題の特定と迅速な復旧を可能にします。

たとえば、照明が点かない、ブレーカーが頻繁に落ちるといった不具合の原因を調査する際には、まず配線図を確認しどの機器や回路に異常があるかを突き止めることが第一歩です。さらに、将来的な増設やリフォームの際にも配線図があることで既存の設備にどのような影響が出るかを予測しやすく、安全で効率的な工事計画が立てられます。

設計図面の詳細解析について

設計図面の詳細解析とは、電気設備の配置や配線計画をより深く読み解く作業です。図面に記載された記号や数値、レイアウトの意図を理解することで設計の意図や注意点を把握し、より正確で効率的な施工・点検が可能になります。

設計図面の詳細解析とは?

設計図面の詳細解析とは、図面に記された情報を一つひとつ読み解き、設計者の意図や設備の配置背景を正しく理解するプロセスです。解析では機器の配置バランスや配線の合理性、負荷の分散状況などを確認し、問題点や改善点を見つけることも可能です。このような解析力は、設計内容を忠実に施工へ反映させるためやコスト削減に欠かせません。

設計図面はレイアウトの特長を理解しよう

設計図面を正しく読み取るには単に記号や線を見るだけでなく、レイアウト全体の特長への理解が大切です。たとえば、キッチンやリビングなど使用頻度の高い場所には、複数のコンセントや照明器具が配置されていることが多く、動線や使い勝手を考慮して設計されています。また、スイッチの位置もレイアウトに深く関わっています。たとえば、部屋の出入口付近や生活動線上に配置することで、利便性と安全性を確保できます。

設計図面は建物の構造図と重ねて確認することで、壁の厚さや構造材の位置を考慮した合理的な配線経路を読み取れます。このように、レイアウトの背景にある意図を読み解くことで、より実用的で正確な工事や点検が行え、設計図面の全体像を把握する視点が実務で役立ちます。

設計図面の重要な記号

設計図面に使われる記号には、設計内容を正しく理解するための大切な情報が多く詰まっています。図面にはさまざまな記号が登場し、それぞれに明確な意味があります。たとえば、直線の矢印は力の方向を示し、円は接続部分やボルトの位置を、波線は電線や配管などのルートを表すために使われ、図面を見るだけで構造や流れをつかみやすくなっています。

さらに、設計図面では色や線の太さも情報を読み取る手がかりです。たとえば、赤い線は電気の配線、青い線は水の配管を示すことが多く、視覚的にひと目で内容を区別できる工夫がされています。こうした表現方法により図面の情報が直感的に理解しやすくなり、設計の意図や構成を素早く把握できます。

設計図面には分電盤も正確に記載する必要がある

設計図面には照明やコンセントの配置だけでなく、分電盤の位置や構成も正確に記載する必要があります。分電盤は建物内の各回路を制御する中枢であり、その設置場所や回路構成が不明確だと、施工ミスやメンテナンス時の混乱を招く恐れがあります。

たとえば、分電盤からどの機器に電気が供給されているのか、ブレーカーの容量は適切か、将来的な回路追加が可能な余裕があるかなど、すべてが設計段階での確認事項です。図面には分電盤の記号とあわせて、回路番号や配線の流れを明確に記載し、関係者全員が共通認識を持つことが求められます。

特に戸建住宅や小規模施設では、限られたスペースの中で効率的な配置が必要になるため、設計図面における分電盤の記載が大切です。

電気図面を学ぶための基本的な流れ

電気図面を正しく読み解くには、基礎知識の習得と実践的な反復練習が欠かせません。まずは図面に登場する記号や線の意味を理解し、図面の構成を知ることが第一歩です。そのうえで、実際の図面を用いながら、図記号や配線の読み方、機器との関連を確認していきます。段階的に学ぶことで、初心者でも確実に理解を深められるようになります。

ステップ1:図面の構成要素を理解する

電気図面を読むための最初のステップは、図面の構成要素をしっかりと理解することです。図面には建物のレイアウト、配線経路、機器の位置、分電盤の構成など、多くの情報が含まれています。凡例や注記も重要な手がかりになります。まずは全体を見て、それぞれの要素がどのように関連しているかを把握することから始めましょう。

ステップ2:図面を読み解くテクニックを習得する

図面を正確に読み解くには記号や線の意味を理解するだけでなく、電気の流れや機器の関係性をイメージすることが大切です。たとえば、スイッチと照明の連動や、回路ごとの分岐点などをたどることで配線の意図が見えてきます。繰り返し図面を見ることで、直感的に全体像を把握できる力が養われます。

ステップ3:実際の図面を見ながら反復練習を行う

知識を身につけたあとは、実際の電気図面を使って反復練習しましょう。配線の流れや記号の意味を一つひとつ確認しながら読み進めることで、実践的な理解が深まります。さまざまな種類の図面を見ることもよいでしょう。

最初は簡単な住宅図面から始め、徐々に複雑な図面にチャレンジすることで読み解く力が自然と身につきます。

電気図面を学ぶときのポイント

電気図面を学ぶ際は、記号の意味だけでなく「なぜこの配置になっているのか」といった設計意図にも注目することが大切です。実際の図面を使って繰り返し練習し、経験を積むことで実践力が身につきます。

実際の図面を使って練習する

電気図面の理解を深めるには、実際の図面を使った練習が教科書や資料だけでは得られない実務的な感覚を身につけられるため効果的です。最初はシンプルな住宅の配線図などから始め、分電盤からどのように回路が分かれているのか、照明やスイッチがどこに配置されているのかを確認していきましょう。

ここで大切なのは、ただ見るだけでなく「この記号は何を意味しているのか」「なぜこの位置に設置されているのか」を自分なりに考えることです。疑問が生じたら凡例やJIS規格を確認し、理解を深めていきましょう。また、同じ図面を何度も繰り返し読み返すことで、自然とパターンが見えてきます。

配線ルートの考え方や、設計上の工夫なども見えてくるようになり、実際の工事現場でも応用できる知識が蓄積されます。

実践的なアプローチを行う

電気図面の理解を深めるには、実務に近い形でのアプローチが効果的です。たとえば、図面を見ながら実際の空間を想定して「ここにコンセントがあると便利そう」「この照明はこのスイッチで操作される」といったシミュレーションを行うことで、図面が具体的なイメージとして頭に入ります。

また、電気工事の現場で使用されている図面を使って回路番号の意味を読み解いたり、分電盤からの配線ルートをたどったりする演習もよいでしょう。

可能であれば先輩技術者や講師と一緒に図面を読みながら、現場の知識や実際の判断ポイントを聞くことで、より実践的な視点が養われます。さらに、図面に対して自分で注釈を加えたり、別のレイアウトを考えたりすることで、理解の定着と応用力の向上につながります。机上の学習だけでなく、実務に近い体験を通じて使える図面読解力を身につけましょう。

建築物別の電気工事図面の読み方

建物の種類によって、電気図面の構成や内容は大きく異なります。住宅ではシンプルな配線が主流ですが、商業施設や特殊施設では複雑な回路構成や安全設備が必要です。各建物に応じた読み方を理解することで、より実践的な図面対応が可能になります。ここからは、代表的な建物別の読み方を紹介します。

一般的な住宅の場合

一般的な住宅の電気図面は、比較的シンプルで読みやすい構成になっています。図面には、照明器具・コンセント・スイッチ・エアコン用配線など、生活に直結する設備の配置が記されています。

特に大事なのはスイッチと照明の対応関係や、分電盤からの回路の分け方を正しく理解することです。また、住宅では使いやすさが重視されるため、生活動線に合わせて機器が配置されているケースが多く、設計意図も読み取りやすいのが特徴です。図面を見ながら各部屋の用途や家具の配置を想定することで、より深く内容を把握できます。

特殊施設の場合

病院や工場、公共施設などの特殊施設では、安全性や機能性が重視されるため電気図面も複雑になり、通常の住宅では見られない記号や回路が登場します。また、医療機器や大型設備への電力供給が不可欠なため、高圧配電や専用回路の記載も図面上に明示されます。

さらに、漏電遮断器や接地の強化、ゾーニングに応じた配線計画など、安全面に配慮した設計が求められます。こうした特殊施設では図面を読み解く力だけでなく、建物の用途や法令・技術基準に関する知識も必要です。

商業施設の場合

商業施設の電気図面では照明演出や店舗設備、テナントごとの電源管理など、住宅とは異なる視点での設計が求められます。たとえば、広いフロア全体に均等な照明を配置し、スポットライトや間接照明などの演出用照明を複数の系統で管理する必要があります。

さらに、業務用機器の電源系統を分けて記載することで、万一のトラブル時にも影響を最小限に抑える構成が大切です。

複数のテナントが入るビルでは、テナントごとに分電盤を分けて設置するケースも多く、図面には回路の分離と共有部の明確な区分が求められます。業種ごとの特性を理解しながら読み進めることが大切です。

電気図面を読み解く時の注意点

電気図面を読み解く際には、いくつかの注意点を意識することでミスを防ぎ、正確な理解につなげられます。まず注意すべきは、記号の読み違いです。似たような形のシンボルでもわずかな違いで意味が異なることがあり、誤解すると施工ミスの原因になるため図面の凡例を必ず確認しましょう。

次に、配線の交差や分岐点の見落としです。線が複雑に重なっている場合でも、接続点なのか交差なのかを正しく判断する必要があります。交差記号や接続点の有無を意識して、読み取る習慣をつけるとよいでしょう。

また、回路番号やブレーカー容量の確認不足も要注意ポイントです。分電盤まわりの情報を正確に把握しないと、実際の負荷計算や回路設計に支障をきたすことがあります。さらに、設計ミスや変更履歴が反映されていない可能性もあるため、現場の状況と図面の整合性を確認することも重要です。

電気図面のおすすめの学び方

電気工事図面を効率よく学ぶには、いくつかの方法を組み合わせるのが効果的です。まずは、オンライン学習プラットフォームや専門学校の講座を活用してみましょう。これらの講座では、実際の図面を使った実践的な演習を通じて、図面の読み方や記号の意味をしっかりと身につけられます。また、スマートフォンやタブレットの学習アプリを使えば、移動中や空き時間にも気軽に学習が進められます。

次に、学習をサポートするツールとして、デジタルペンやタブレット端末の活用もおすすめです。紙に描くような感覚で図面の練習ができるため、図面に慣れるスピードが早まります。さらに、CADソフトなどの図面作成ツールを使って自分で電気図面を描いてみることで、理解が一段と深まります。

そして、学習を続けるうえで意外と重要なのが、コミュニティやオンラインフォーラムの存在です。他の学習者や現場で活躍するプロと意見を交わすことで、新しい知識を得たり、疑問点をすぐに解決できたりします。情報を共有しながら、学べる環境づくりがスムーズな上達のカギです。

効率的な図面の読み方の技報

電気図面を効率よく読むには、まず図面全体のレイアウトをざっと確認し、大まかな構成を把握することがポイントです。そのうえで、分電盤から各回路の流れをたどりながら、照明・コンセント・スイッチの配置を順にチェックしていきます。凡例(記号の一覧)や回路表を最初に確認しておくと、記号の意味をいちいち調べずにスムーズに読み進められます。

また、回路番号やブレーカーの容量、接続関係などの全体を意識しながら読むことで、機器同士の関連性が見えやすくなります。

さらに、配線図と設計図を見比べて照合する習慣をつけると、図面間の整合性が確認でき、ミスの発見にもつながります。効率的に読むためには、一度に全体を把握した後部分を深掘りという読み方が効果的です。

分電盤の図面理解について

分電盤は建物内の電気回路を制御する心臓部ともいえる設備で、図面上でも重要な要素です。分電盤の図面には回路番号、ブレーカー容量、漏電遮断器の有無などが記載されています。これを正しく理解することで、回路全体の構成や負荷のバランスが見えてきます。

分電盤回りの主要な図面記号

分電盤の図面には、回路や制御機器を正確に把握するための専用記号が使われています。これらの記号は、記載されている回路番号や容量とセットで読み取ることが大切です。また、各回路の系統ごとにラベルが付けられている場合が多く、照明用、コンセント用、エアコン用など、用途別にブレーカーが並んでいます。

さらに、アースの記号や接地抵抗測定点など、安全対策に関する記号も併記されることがあります。これらの記号を正確に理解することで、分電盤の構成や各回路の役割を把握できるようになり、施工・点検・更新の際に役立ちます。

分電盤は適切な場所への設置が重要

分電盤は建物全体の電気をコントロールする設備であるため、設置場所の選定は重要です。設置位置が不適切だとメンテナンスや点検の際に作業がしにくくなり、安全性や利便性を損なう恐れがあります。

一般的には、屋内型分電盤は玄関付近や廊下など、共用部分でアクセスしやすい場所に設置されます。また、湿気や直射日光を避け、清掃や作業の邪魔にならないスペースを確保することが求められます。

万が一の火災や漏電時に備えて、通気性や周囲の可燃物の有無にも注意が必要です。図面上でも分電盤の位置は明確に示されており、各部屋への配線ルートをスムーズに構成するための中心点として扱われます。建物全体の電気の“要”であるからこそ、設計時点での適切な位置決めが欠かせません。

実際の分電盤を使った読み方の演習がおすすめ

電気図面の理解を深めるには、図面だけでなく実物の分電盤を使った演習が効果的です。図面に記載されたブレーカーや回路番号と、実際の分電盤にある機器の位置・名称・容量などを照らし合わせることで、図面情報がより現実的に理解できるようになります。

たとえば、照明用回路やコンセント用回路など、用途ごとに分けられたブレーカーを確認しながら、「この回路はこのエリアの照明を担当している」と読み解いていくことで、図面上の情報が実際の設備と結びつきます。 また、メンテナンスの現場では、図面と現物を照合することで、漏電箇所の特定や回路変更の判断にも役立ちます。研修や実習の場で実際の分電盤に触れながら図面を読み解く経験を積むことで、実務に強い知識と判断力を身につけられます。

まとめ

電気図面は、設計・施工・点検に欠かせない「共通言語」です。正しく読み解く力を身につけることで、作業の効率と安全性が大きく向上します。記号や構成を理解し、実際の図面を用いて繰り返し学習することが上達の近道です。ぜひ、お客様の業務でも活用できるCAD図面の作成・サポートをご検討ください。